2023年8月1日(火)−11月30日(木)

筑波大学芸術系ギャラリー

09:00~17:00

入館無料

土・日・祝休日休館

主催:筑波大学芸術系

企画:寺門臨太郎

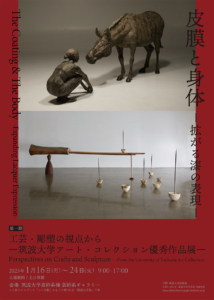

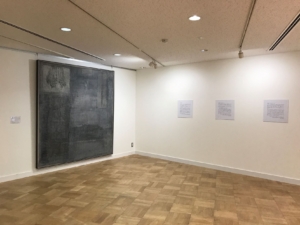

5C棟は、ことし開学半世紀を迎える本学の筑波キャンパスで最も早い時期に竣工した建物です。1970年代の日本におけるモダニズム建築の余光漂う建物の1階西側に配された「大石膏室」には、プレモダン、モダン、ポストモダンを経てなお脈動する伝統的美術アカデミズムの遺風が残っています。

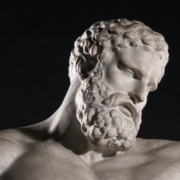

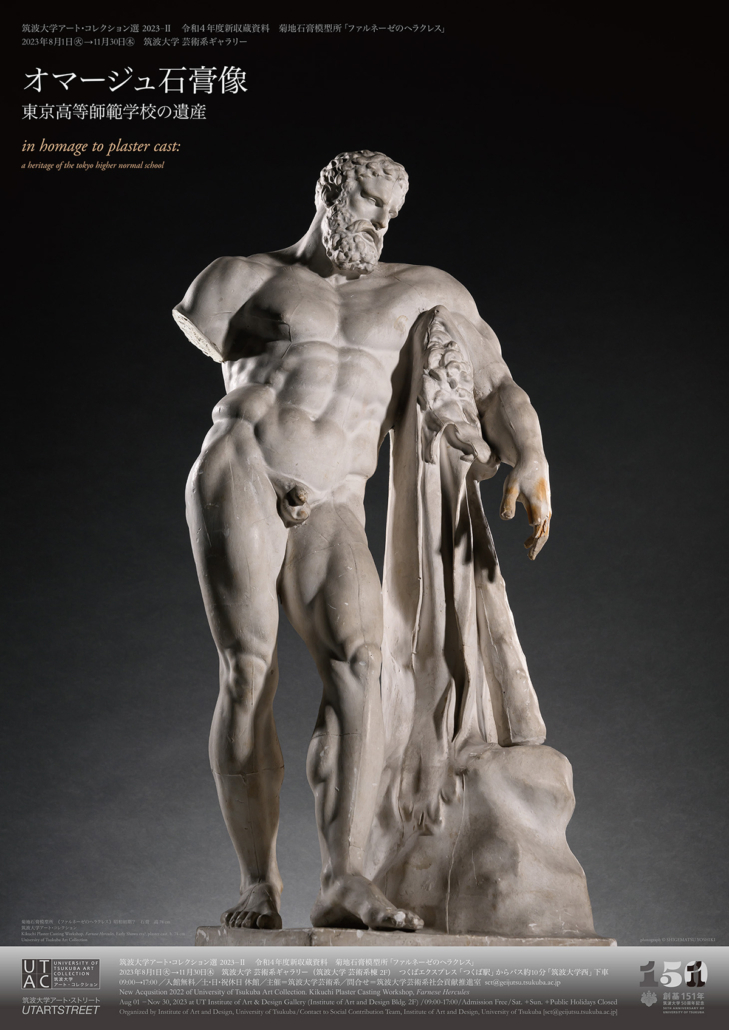

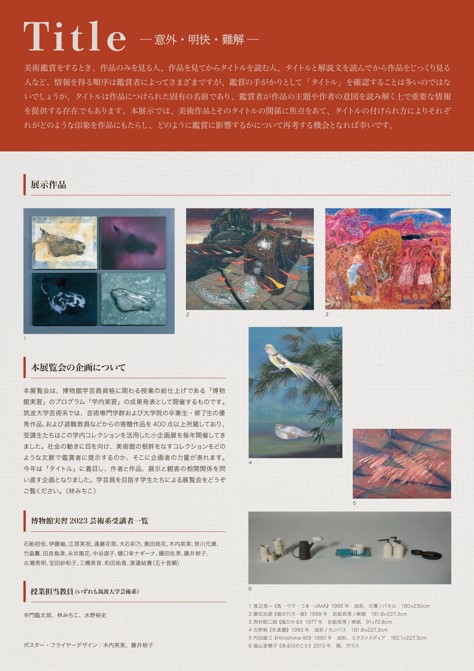

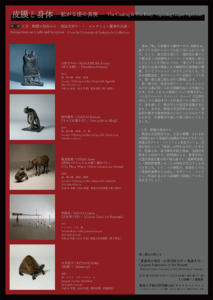

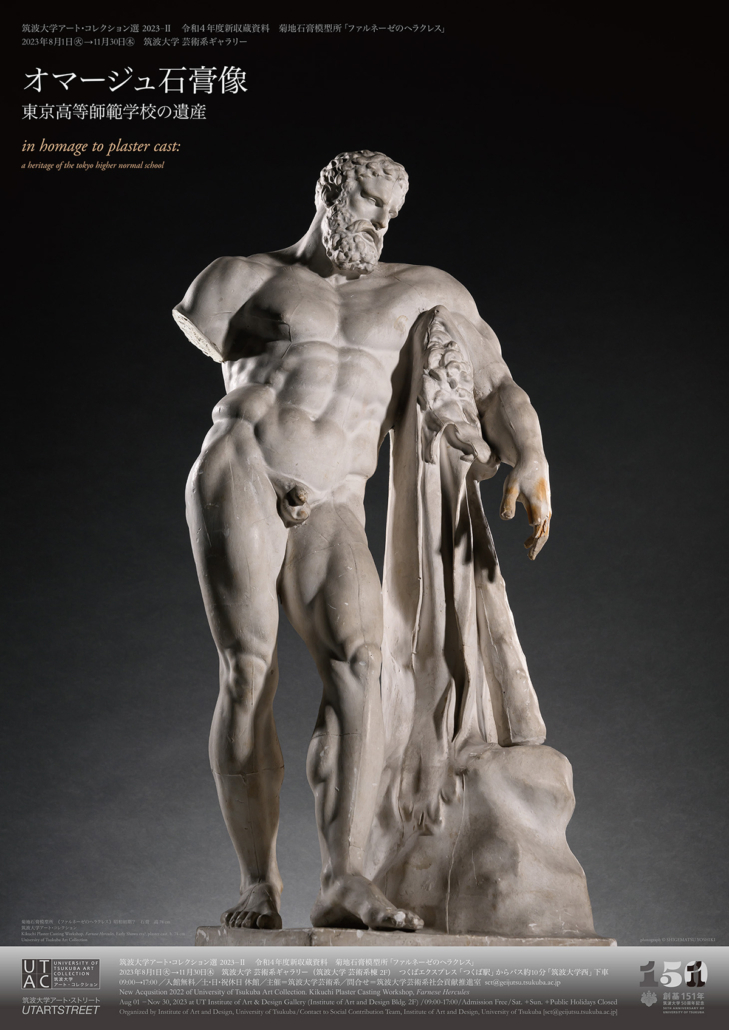

ことし2月、その大石膏室でデッサン教材としての役を終え、木炭粉や砂塵にまみれるばかりの旧い石膏像一躯がみつかりました。高さ70cmほどのその像は、ナポリの国立考古学博物館所蔵の有名な《ファルネーゼのヘラクレス》(3世紀初頭、像高3.17m)の縮小複製です。右腕から先と左指の一部が欠損しているものの、地山背面に残る金属銘板から、工部美術学校彫刻科の一期生、菊地鋳太郎(きくち・とうたろう、1859−1945)が1883年頃に創設した、石膏模型所の製品であることが判りました。製作所の活動が菊地の生前に限られていたとすると、この像は東京高等師範学校の時代に取得され、東京大空襲による大塚校舎(現、東京キャンパス)の焼失の災禍も逃れてきた可能性があります。

17世紀以降、古代や近世の彫刻を原作とする石膏製の模像は、西欧においてデッサン教材、鑑賞と蒐集の対象、美術史学や古典考古学の研究教育ツールとして段階的に展開しました。近代以降、欧米において急激に等閑視されるようになった石膏像は、破壊されて遺棄されることさえありましたが、1980年代以降には美術史学やミュージアム・スタディーズにおける再価値化により新たな学術的役割を得ています。

日本における石膏像は、西欧の美術制度とともに移植された明治時代以降、もっぱらデッサン教材として広まりました。戦後、美術大学や美術学部の入試や授業で不動の人気を博していた石膏像ですが、20世紀も終えるころには元来の役割を失い、センターステージから退いてきています。

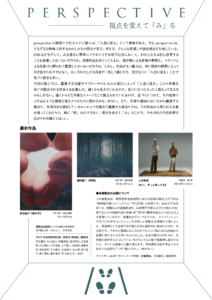

原作を模した石膏像は、オリジナルとコピー、作品と非作品を区別し、階層化する西洋近代の価値観そのものの映し鏡ともいえるでしょう。けれども、非西洋的な視点で日本における石膏像を見直すと、そこには受動的で一元的な欧化現象ではない、むしろ能動的で多元的な非西欧化の発現を確かめることができるかもしれません。「オマージュ石膏像」と題する今回の展示は、忘れられていた旧い石膏像に頌歌を寄せ、東京高等師範学校から東京教育大学を経て醸成されてきた本学固有のアートとデザインの教育研究の来し方と行く先を再考する機会となるでしょう。

in homage to plaster casts: a heritage of the tokyo higher normal school.

Selected Work from the University of Tsukuba Art Collection. 2023-II.

New Acquisition 2022: Kikuchi Plaster Casting Workshop, Farnese Hercules

August 01 – November 30, 2023

UT Institute of Art & Design Gallery

09:00-17:00

Admission Free

Sat., Sun., Public Holidays Closed

Organized by Institute of Art and Design, University of Tsukuba

The 5C Building is the earliest building completed on the Tsukuba Campus of the university, which celebrates its half-century anniversary this year. Located on the west half of the ground floor of the 1970s Japanese modernist building, the “Grand Cast Court” still retains the legacy of traditional art academism that pulsated through the pre-modern, modern, and post-modern periods.

In February of this year, an old reproductive plaster cast was found in the Grand Cast Court, no longer used as educational material for dessin, covered in charcoal powder and dust. The approximately 70-centimeter-high statue is a reduced reproduction of the famous Farnese Hercules (early 3rd century, 3.17 m high) from the Naples National Archaeological Museum collection. Although it has lost its right arm and parts of the left finger, the small metal plate on the back of the plinth reveals that it is the product of the Kikuchi Plaster Casting Workshop, founded in 1903 by Kikuchi Totaro, the first student of Sculpture Department of the Tokyo School of Fine Arts. Considering that the workshop was active only during Kikuchi’s lifetime, it is possible that the statue was acquired at the time of the Tokyo Higher Normal School and even escaped the ravages of the Tokyo Air Raid that destroyed the Otsuka School Building (now the Tokyo Campus).

Since the 17th century, plaster casts based on ancient and early modern sculpture have gradually developed in Western Europe as educational materials for dessin, objects to be appreciated and collected, and resources for research in art history and classical archaeology. Though they became rapidly neglected in the West after the modern era, destroyed and abandoned even, they have gained a new role as academic resources through their revalorization in art history and museum studies since the 1980s.

In Japan, plaster casts had spread exclusively as educational materials for dessin since the Meiji era when they were transplanted along with the Western institution of art. While they steadfastly became popular in entrance examinations and studio works at art schools in the post-war period, by the end of the 20th century, they had lost their original role and retreated from the center stage.

Plaster cast, which reproduces the original sculpture, may be a mirror that reflects the hierarchizing modern Western values, distinguishing original and copy, artwork and non-artwork. However, looking at plaster casts in Japan from a non-Western perspective, we may see an active, pluralistic manifestation of non-Westernization rather than a passive, centralized Westernization. This exhibition, entitled “in homage to plaster casts,” will be an opportunity to pay honor to a forgotten plaster cast and to reconsider the past and future of our unique education and research in Art and Design, which has been fostered through the Tokyo Higher Normal School and the Tokyo University of Education.